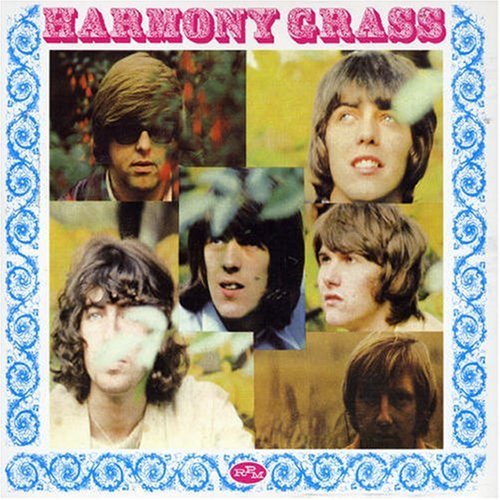

Harmony Grass 『This Is Us』

英国からのビーチボイーズへの返答と評され、1960年代後期に活動していたハーモニーポップグループの世界初CD化作品にして、1998年の記念すべきレーベルのファーストリリース。現在はオブスキュアなレーベルと知られるEM Recordsだが、その初期はオーセンティックなポップスの丁寧なリイシューでハードコアなポップスリスナーから高く評価された。

— さらに言えば、ネットが未発達の時代に江村さんは収録曲もそうですし、データに抜かりがなく資料性も高い作品を丁寧にCD化していましたし、どこにいるのか分からないアーティストを探し出して、散逸していた権利の許諾を交渉したり、とんでもない熱量がそこには込められていたという。

江村:文通マニア並に手紙を書いてました。アーティストの所在、権利の所在に関する情報はあるところにあるというか、そういう意味では書籍が馬鹿にならなかったんですよ。これは大阪のForever Recordsのマネージャーをされてた藤本昌吾さんの金言なんですけど、「音楽に関連するもの、レコードは2度、3度と巡り会う可能性はあるけれど、関連書籍は金に糸目を付けずに買え」と。それこそがコレクターのやり方というか、自分はそれに則って、音楽を掘り下げてきたので、そうやって手に入れた昔の関連書籍を紐解けば、欲しい情報は意外と載ってるし、その情報を駆使して、さらに突っ込んだ事情を知っている人に片っ端から訊いていくと、大抵のことは分かったんですよ。

— さらっと言ってますけど、ネットの特定とか目じゃないリサーチ能力の高さですね。

江村:仕事でもあり、好きなことでもあり、まぁ、なにより面白かったですからね。事務所を引っ越した時に当時の手紙やファックス、紙資料が出てきたんですけど、量にしてダンボール10箱以上かな。大半は捨てましたけど、自分でもその量にびっくりしました。今はDiscogsやファンが個人的に調べたウェブがあるから、データの抜けもなくなり、紙の資料も大半いらなくなったんですよね。ただ、紙だろうが、ネットだろうが、人がやったことなんでね。情報に手心が加えられ、歪められている可能性があるので、信憑性に関しては疑ってかかる必要があるし、根本的な話として、世の流れがデジタル・アーカイブに移行したことで、面白くなくなったというか、個人的には一気にシラけてしまった。

— そして、オーセンティックなポップミュージックのリイシューを手がけていたEM Recordsは、その後、徐々にオブスキュアな作品をリリースするようになりますよね。

江村:自分のなかにはビジネスとして携わっていた音楽と自分個人が好きな音楽があって、自分が本当に好きな音楽はずっと置いておいたんです。というのも、かつて、ショップで働いていた時の経験として、自分が一番好きな音楽はセールスに結びつかないことが経験として分かっていたので(笑)。でも、そういうものを表に出そうかどうしようか考えていた2003年に交通事故に遭ったんです。

— 生死の境を彷徨ったという大変な事故だったんですよね?

江村:その事故が直接のトリガーになって、人間、いつ死ぬか分からないんだから、出し惜しみしている場合じゃない。そこから恐る恐る自分個人の本当に好きな音楽、ある程度、音楽を聴いていないと辿り着かないようなところにある作品をレーベルのカタログに混ぜていく作業が始まったんです。

— 第2期のEM Recordsがリリースした初CD化作品やリイシュー作品は、昔の作品なのにその時の音楽シーンとリンクして、新譜のようにフレッシュに響くもの、あるいは結果的に数年先の流れを先取っていた先鋭的なものばかりですよね。

江村:自分はミーハーなもの好きなので、新譜も欠かさず買ってて、レーベルとしても、新録を扱う感覚だったというか。新しいものを提示するつもりでリリースを重ねていたので、もしもその意図を汲み取ってもらえたのなら本望ですね。

— 例えば、名著『地球の上に生きる』で知られるヒッピー世代の作家、Alicia Bay Laurelのアルバム『Music From Living On The Earth』はデヴェンドラ・バンハートをはじめとするフリーフォークともリンクしていましたし、レゲエだと、Steel An’ SkinやJohn Gibbsは日本のディスコ・リヴァイヴァルと、Sheriff Lindoはコールドウェイヴやインダストリアル・リヴァイヴァルとタイミングがばっちりだったりでしたよね。

江村:割と最近ですけど、新世代ダブ・レーベルとも言われているイギリス・ブリストルのBokeh Versionsを運営しているマイルスと話して、彼はエムが出したSheriff LindoとBrenda Rayのポスト・パンク時代のコレクション(『D’Ya Hear Me!:Naffi Years 1979-83』)が自分にとって多くの意味があると言ってましたよ。