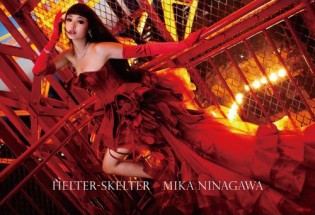

既にお伝えしている通り、現在発売中の雑誌「EYESCREAM」8月号の特集は「ジャパン・ポップカルチャー 夏の陣」。先週掲載し、大きな反響を呼んだウルトラテクノロジスト集団、チームラボ代表の猪子寿之のインタビューに続いて、今週は話題の映画『へルタースケルター』の公開を明日、7月14日(土)に控えた監督 蜷川実花の単独インタビューを本誌には掲載されていなかった未公開部分も含めた特別版としてMasteredでもお届けします。蜷川監督本人が撮影を担当した美しい写真の数々と共に、たっぷりとお楽しみ下さい。

既にお伝えしている通り、現在発売中の雑誌「EYESCREAM」8月号の特集は「ジャパン・ポップカルチャー 夏の陣」。先週掲載し、大きな反響を呼んだウルトラテクノロジスト集団、チームラボ代表の猪子寿之のインタビューに続いて、今週は話題の映画『へルタースケルター』の公開を明日、7月14日(土)に控えた監督 蜷川実花の単独インタビューを本誌には掲載されていなかった未公開部分も含めた特別版としてMasteredでもお届けします。蜷川監督本人が撮影を担当した美しい写真の数々と共に、たっぷりとお楽しみ下さい。

今夏公開の映画として断トツで話題をさらっているのが岡崎京子原作、沢尻エリカ主演による『へルタースケルター』だ。監督の蜷川実花は、本作に宿命のようなものを感じて映画化に至るまでに約7年もの月日を数えたという。フォトグラファー/映像作家として日本屈指の大活躍をしている彼女にとって本作は、一体どのような意味を持つのか?

Interview:Hiroshi Inada

「きれいでかわいい中に毒があるね」って言われるんですけど、実は割合的に真逆でした

— 約7年前、蜷川監督が一番最初に『へルタースケルター』を映画にしたいって思ったときっていうのは、原作のどういった部分に惹かれたんでしょうか。

蜷川:まずは世代的にも岡崎京子さんの作品が大好きだったっていうのがあります。ただ長年愛読してきて、『ヘルタースケルター』だけが、主人公(りりこ)がすごくがむしゃらで、泥をかぶろうがなにがなんでもっていう強力なキャラクターだと思うんです。他の岡崎さんの作品では、主人公じゃない人たちがそういうキャラクターたったりすることはあっても、主人公はわりと低温な女性像が多いような気がするんです。それを表現したくて、岡崎さんの中では絶対これだって思ってました。あとはいまだにうまく言えないんですけど、読み終わったときに、体の中に残るすごくざわざわした感じ、とんでもないものを見てしまったような、あらかじめ女性だったら知っていたようなことを再確認させられてしまうような、開けたくなかったパンドラの函を開けちゃったような感じが読んだ後にあって。読み終わったあとのざわざわした、どうにもこうにも言えない感じっていうのを、(映画を)観終わった時に感じてもらえたら成功だなと思ってたし、それをすごくやりたかった。

— まさにそのざわざわざわざわした感じが強烈に残る、原作同様の刺激に満ちた映画だと思います。

蜷川:でも最初にやりたいと思ったときは単純にこれが好きだからっていう、すごくシンプルな理由だったと思うんです。やっぱり美しさに関わる話って、女性だからわかることがある。女の人って、生まれたときからきれいかきれいじゃないかで圧倒的に左右される生き物だと思うので、その感じっていうのは、やっぱり同姓じゃないとわかりきれない部分っていうのはあると思うんですよ。私たちは、特に女の人は、あらかじめとっても不公平な世界に生きている。男の人よりはやっぱりそうだと思うんです。男の子の人生って、見た目にそんなに左右されないじゃないですか。そこはやっぱり女である私がやるべきだって、すごく強く思えたんですね。

— あとはフォトグラファーとして、蜷川さんはまさにこの映画の世界におけるど真ん中の住人でもありますよね。実際、りりこの撮影シーンではご自身で出演もされていますし。

蜷川:これが自分のいる世界の話だっていうのはほんとに準備1ヶ月ぐらい前まで気づかなかった(笑)。でも今ってスターがスターでいられない時代なんですよね。散々自分がAKBも含めて、今をときめく人たちを間近で見ているので、そのギャップはすごく感じます。モデルがどれだけ美味しい食事も我慢して節制しているか、どれだけストイックに努力しながらカバーガールに臨んでるかとか、そういう人たちの気迫を間近で見てると、一歩外側にいる人たちとのあまりの温度差に愕然としたりもします。今だとツイッターとかで、「ああ、あたしと同じご飯食べてるんじゃん」とか「この人でもつらいときがあるんだね」みたいに、どんどんどんどん自分と重ねていけるサイズの人しかメディアで評価されなくなっていて。そこには雲泥の差があるし、ありとあらゆることが不公平なんだっていうことを見ようとしない。みんなが表に出てる人を「私と一緒」って思ってるのが、ものすごく怖くて気持ち悪い。その違和感とかもすごくあったんですよね。それは見ためだけの話じゃなくてもたくさんあるのに、「え、だって不公平じゃん」ってところから始めればいいのにって思うんだけど、そこにまずみんながフタをしようとする。そうすると、ありとあらゆるところが病んでくるというかね。戦うことすらできないんですよね、認識をしていないんで。

— 不公平さを直視しないで、とにかく平準化しようとするパワーって日本の社会では非常に強く働いている気がします。そこをこの映画はすごく結果的に射抜いていますね。

蜷川:そこが実は一番大きなメインテーマで。女の美に対する執着とかっていうのは2番目ぐらいなんですよ。あとは、ちゃんと東京っていう街を描きたいっていう気持ちがすごくあった。わたしは23区外なんですけど、東京生まれ東京育ちの人しか見えてない東京の街感っていうのがあったりして。そこに憧れがありすぎなかったスタートっていうのも結構重要で、ここらでちゃんと東京と向き合っておきたいなっていうのがすごくあった。だからその3つかな。

— 東京っていうことで言うと、言い方を変えれば「ジャパン」っていうことじゃないですか。外国から見たときの日本ってこういう感じっていうこと。で、蜷川さんは写真家としても「ジャパンの美」っていうのが根幹にあるテーマだと思うんですよね。

蜷川:そうですね。

— 美ってすごく大変じゃないですか。表に出す美を裏側で支えるハードさだったり、見せる部分見せない部分のギャップだったり、やっぱりそこをすごく現場で見ていらっしゃる方なので、蜷川さんが女性であるっていうことも含めて、この映画は蜷川さんの世界ですよね。

蜷川:すごく自分と向き合わなきゃいけない表現になってきて(笑)。それはほんとに後からなってきたことで、思ってもなかったことですね。こんなに自分と向き合わなきゃいけないんだって、撮ってから思いました。

— 写真の場合は、30分の1秒だったり60分の1秒だったり、一瞬を切り取るっていう作業と日々向き合っていて。やっぱり映画って時間なんで、その前後も含めて全部を入れるっていうお仕事になってくるんで、やっぱり360度の仕事になっちゃいますよね。

蜷川:なんかね、結構自分の仕事に対して、根本的に覆されるぐらいショッキングだったんですよ。それはまあ撮りたい写真を撮っていくとかは変わらずだと思うんですけど、じゃあ広告とどう向き合ったらいいだろうとか、ファッションとかどうしたらいいんだろうとか。それをそのまま突き詰めていったらもう撮れなくなるんですよ。で、見方によってはある種自分の仕事を否定するような映画でもあるんですよね。なので、私はそんなの絶対に負けずにやるって思っていたけど、どういう風に次モチベーションを保ってやったらいいんだろうっていうのが、ちょっと正直今ほんとに悩んでます。今はまだその渦中にあってバッタバタなので、それで映画の宣伝も含めていろいろ撮ってるんですけど、心の中でどっかざわざわざわざわ、「このままやっていけるのかな、これからずっと?」っていう不安があるのは確かですね。だからこんな脳天殴られると思ってなかったです(笑)。

— そんな映画を自ら撮るってすごいことですけどね(笑)。

蜷川:ねー! だからこの18年間なんの疑問も感じず、ひたすら楽しく撮ってたんですけど、ちょっと立ち止まらされますね。そっから、続けてくんだってことだけは決めてるんですけど、どういう方向性で、そこに何を見出して、どういうモチベーションを自分でかけていくのかってのは終わったらゆっくり考えないとまずいなっていうところまできていて。まあ今日は初めて「これからどうしたらいいかわかんないです」って最初からビシッと言っちゃいましたけど(笑)、これも含めて、もうほんとに事件ですよ!っていうような日々ですよ(笑)。

— だから蜷川さんじゃなくても、例えばファッションの仕事をしている人たちが見たら、いろんな意味で考えなきゃいけないようなものになってると思うんですよ。

蜷川:そうですね、仲間内というか同じ仕事をしている人たちは、すごい喰らうみたい。タレントの子が見に来てくれてブログに書いてくれたりもしたんですけど、もう怖すぎて受け入れられないらしいです、最初。でも、それを受け入れるところから始めるって書いてくれてたりとか。ある役者の方は「僕は傷ついた」って言っていて、「俺はこうだ、こんな瞬間がある」って、電話をくれたんですけど。やっぱり出る側の人だったり周りにいる人にとって、きっとすごくリアルな、あんまり見たくない箱を開けてるんですよね。

— だから本質なんですよね。本質であり真実で、みんなそこに向かって惹き付けられるんですけど、でも「本当の本当」は見たくないじゃないですか。

蜷川:そうなんです、しちゃったんです、私(笑)。友達に「実花ちゃんはドキュメンタリー撮ったね」って言われて。そうだ、その言葉すごくぴったり来る!と思っていて。一応台詞もあるし違うんですけど、撮り終わった感想はそんな気分ですね。どっちがどっちだかわかんなくなってきちゃって。

— そうですよね。現実との合わせ鏡ぶりと凝縮ぶり。

蜷川:それがね、狙ってできたこともあるんですけど、でもこの作品にはなにかがあるんだと思う。呪われたっていう言葉は良くないかもしれないですけど、いい意味で呪われたっていうか、なんかある……。

— 祝福された…?(笑)

蜷川:されてんのかなあ?(笑)でも、そう思わずにはいられないような状況になってきているような気がしています。