前代未聞の会員制オンライン映画館『theatre tokyo』のコンセプトに共感したMasteredが、その発起人の1人である映像作家、柿本ケンサクと共に”いくつになっても輝き続けるアウトロー達の生き方の軌跡”を描いていく連載企画『シアター芸術概論綱要』。

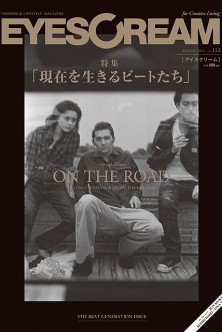

第4回目に登場してくれるのは1990年代、モデルとしてそのキャリアをスタートさせ、俳優として本格的に活動を始めてからはジャンルを問わず、数多くの名作に出演を果たし、鮮烈な印象を残している村上淳だ。役者として、モデルとして、そしてクリエイターとして、常に独自のスタンスを貫く”ムラジュン”。旧知の仲である柿本ケンサクとの対談の中で見えてきた、そんな彼のルールとルーツをここに綴る。

Interview:Kensaku Kakimoto

Text&Edit:Keita Miki

必死に考えて、ぱっと後ろを振り返った時にさ、俳優が誰もいなかったら寂しいじゃん。僕はそういう時に、後ろにいたいんだよね。

柿本ケンサク(以下、柿本)— ムラジュンさんは若いころから色々な映画に出演されていますが、そもそも俳優という職業、映画っていう存在を意識し始めた瞬間はいつ頃からですか?

村上淳(以下、村上):僕って、10代の頃からスケーター少年だったんだよね。それで偶然ヒロシくん(藤原ヒロシ)と出会ったんだけど、ヒロシくんってやっぱり根っから、面白いものを世の中に発信しようとする人じゃない? ヒロシくんが僕を見つけてくれて、雑誌で使ってくれて、それをきっかけに段々読者モデルみたいなことをやる機会が増えていった。で、当時の藤原ヒロシくんのマネージャーが僕の窓口をするようになってくれて、いつの間にかコマーシャルのオーディションに行ったり、深夜ドラマに出るようになって。でも、10代の頃って、そういう風にCMとかドラマとかやってたけど、自分のことを役者だなんて全然思っていなかったんだよね。だから、20歳で映画の現場にポンっと放り込まれた時にすごくショックを受けた。もう全然違うんだよね。緊張感っていうかさ。今の現場はトランシーバーがあるから、現場で大声を出すっていうのはある意味マナー違反じゃん? でも昔はシーバーが無いから、みんな大声だったしさ、とにかく怒られたんだよ、現場で。

柿本— 俳優部ですよね。僕ら撮る側からすると、俳優さんを怒るってこと自体があまりないことですが、特に誰に怒られたんですか?

村上:全員に。例えば録音部とかさ。まぁ、当時は録音部って言葉さえ知らない訳で、周りのおっちゃんが全員怒るぐらいの認識だけど(笑)。もちろん演技力なんてある訳ないから、本当に良く怒られた。でも、現場で怒られることなんて、それまでそんなに無かったんだよ。怒られる分、上手くやれた時とか、一生懸命やった時はオッケーの後に「おぉ、坊主! 今のはなんか良かったぞ!」とか褒めてくれたりもするし、なんていうか、すごく人間的だったんだよね。別に芸能界が人間的じゃないとかそういう話じゃなくてさ、映画っていう現場の、ものづくりに対する情熱のぶつけ合いにすごく衝撃を受けたな。その頃、丁度連続ドラマにも出てたんだけど、差が激しかった。連続ドラマには2クール連続で出て、人気者にはなったけど、なんか手応えが無かったし。映画の現場では、なんだか人として扱われた気がしたんだよね。それまで僕、そんなに映画って観たこと無かったんだけど、それでも「映画やろう」って思ったんだよ。だから映画そのものに引き込まれたっていうよりは、映画の現場に影響を受けたって感じかな。

柿本— いまムラジュンさんが目指しているものって何ですか? 俳優と一口に言っても、テレビやコマーシャルをメインにしている方、映画一筋でやられてる方、色々いるじゃないですか。特に日本だとテレビの規制が厳しいから、表現とはいいつつも、色々制限をかけてやっている人も多いと思うんですよ。でもムラジュンさんと話していると、そういうのとは極めて違う場所にいるような気がして、限りなく自由に、制限にも挑んでいるというか。その辺り、ご自分ではどういうスタンスでやっているんでしょうか?

村上:人ってさ、仕事をしている限りは、態度や言動に出す出さないは別として、何かしらの夢を描いてると思うんだよ。やっぱり目立ちたいし、人気も欲しいし、収入も欲しいだろうし。でも僕が育ってきた環境、つまりは映画の現場にいて接する”映画の俳優たち”の中にあったのはコマーシャリズムよりも、「俳優部が何をするか」ってことであって、そこにタレント性のやり取りは無かった。もちろん、俗に言うスターっていうのは昔からいて、たしかにそういう部分ではそうなんだけどさ。どんな言葉が適切か分からないけれど、そういう意味では今よりテレビと映画に溝があったんだよね。

制約とか規制っていう部分に関しては、ものすごくざっくり言っちゃえば、時代なんだと思う。僕が小学生のころ、特に1970年代とか80年代とかってさ、「この女優が脱ぐ」とかそういうことが一種の登竜門だったんだよ。監督も俳優部も、それを受け止める監督でいなければならなかったし、それを受け止める俳優にならなきゃいけなかった。まだ時代は動いているから、結論付けるのは早いとは思うけどね。で、要は何か言いたいかって言うと、僕は昔から被写体だしさ、例えば柿本が何か「やりたい」って思って必死に考えたクリエイティブがあるとするじゃない? 必死に考えて、ぱっと後ろを振り返った時にさ、俳優が誰もいなかったら寂しいじゃん。僕はそういう時に、後ろにいたいんだよね。監督や脚本が攻めたのにさ、振り向いた時に俳優部がいなかったら洒落になんないじゃん。DECADE(村上淳が所属する事務所)って変わってて、僕がまずその仕事をやるかどうか決めるんだよ。事務所はその後にサポートやマネージメント、例えば交通手段を管理したり、ギャラ交渉をしたりするから、作品をやる上での制約っていうのは僕の場合は最初から無いんだよね。

柿本— その分、自分で腹をくくる必要もありそうですしね。だからかなのかは分からないですけど、ムラジュンさんって、リミッターの設定値が高い気がするんです。「普通の人ならここまでやらないだろ」ってところまで平気でやってくる。

村上:それはさ、僕がそんなに忙しくないからだよ(笑)。忙しくないってことは、大きな力に動かされて次の仕事が決まるのでは無くて、ひとつひとつ運良く、ありがたくオファーを頂いている訳で、それがPVだろうが、雑誌だろうが、案外本気でいけちゃうものばかり。本当にこれはたまたまなんだよ。仕事が重なった時を想像すると、きっとそこまでは出来ないだろうし。でも、ある女優さんからも言われたんだけど、そもそもリミッターみたいなものが僕は欠落しているんだろうね。柿本とやる時もそうだけどさ、ものを作ってる時に、限界とか無いじゃん。「これはここまで」みたいなさ。そこに対してはうちの事務所も、特に村上淳ということに対して許してくれている部分であるし、同時に信頼してくれている部分でもあると思う。

柿本— いつかの時、ほんとにやった昔話だけど、役のために歯を抜いたりとかね。普通はできないですよ(笑)。あとは毎日舞台があるのに、舞台上の芝居、つまりフェイクでいいはずなのに、本当にホンモノの指輪を飲みこんだりとか。

村上:あぁ、6年くらい前の話だね。あれさ、指輪を飲むなんて本(台本)には無いんだよ

柿本— えっ!? ないんですか!

村上:ないない。けど、あのベニサン・ピットって場所がさ。あっ、ベニサン・ピットっていうのは、もう今は無い劇場で、もしこのインタビューを読んでいる人で役者を志している人がいたら、そういう場所があったってことを覚えておいて欲しいな。歴代の人たちが憧れた特別な場所で、実際はすごく小さな小屋なんだけど、指輪を飲むなんて小さい小屋じゃないと分からないでしょ? 一番近いお客さんとの距離が10センチ、20センチの世界だから出来ること。だから、単純計算で18回やって半分は飲めるだろと思って。その根拠は?って聞かれたら全然分からないけどね。

(一同笑)

柿本— 根拠は無いけど、半分くらいはいけるだろう、と(笑)。

村上:うん。しかもさ、予算が無いから、僕のサイズの指輪が小道具全部足しても9個しか無かったんだよ。だから丁度半分だし、いけるかなって。でも、案外現金なもんでさ、「今日は誰々が見に来るから飲もう!」とか考えるんだよね。

(一同笑)

村上:そういえば柿本がEsquire賞を獲った写真の撮影の時、あの時も僕、骨折ったよね。

柿本— そうそう。撮影時にスケートボードで腰の骨折っちゃって、やばいってなって。次の日、何かの現場のクラインクインかなんかで。やばいなぁと。でも、腰の骨折ってるのに、写真が撮れてなくて、もう1回やったんですよね。

村上:公園で滑り台からエレベータードロップしたんだよ。当然エレベータードロップは出来るんだけど、下が砂利だからさ、降りた瞬間にどこまでハングするか分からなくて、スコーンと何メートルか飛んで、腰から落ちてさ。で、柿本のところに這って行って見たら写真が撮れてなくて。だからもう1回(笑)。でも不思議と立てたんだよね?

柿本— はい(笑)。で、次の日。

村上:次の日、近くに病院に行ったら「折れてます」って(笑)。で、その2週間か3週間後に芝居の稽古が始まったんだけど、そこで柿本がポロッと言ったのが、「淳さんはいつもこうだ!!」。

(一同笑)

村上:僕が次のステップに行く前には必ず何かが起こる、みたいなね。僕、20代後半にアル中もやってるしさ、そこからやっぱり新しいスタートを切ってるわけよ。お酒、辞めたし。それも柿本は見てるじゃん。結局そういう時ってさ、自分が問われるんだよ。作品に入る度に小石で骨折することもあるけど、そこで骨折したって諦めてたら、何十年も俳優を続けることは出来なかったと思う。今40歳でもう人生半分来てるけど、これからはより走らなきゃなって思うよ。

次のページに続きます。