今年2月の「我時想う愛」インタビュー時にS.l.a.c.k.が語っていた新たなプロジェクトがいよいよその全貌を明らかにする。

同じMCにしてスケーター、そして下北沢のダウン・ノース・キャンプ所属のユニット、MONJUやソロで活動してきたISSUGIと2人にトラックを提供してきたLA滞在歴10年、Jazzy Sport所属のトラック・メイカー、Budamunk。新しい時代を切り開く3つの才能が火花を散らす、そのグループの名はSick Team。

東北関東大震災から1週間後にリリースされたチャリティ・シングル『逆境』に続いてリリースされたファースト12インチ・シングル『Street Wars』が即完売するなど、すでにかなりの期待感をもって迎えられている彼らが、ドープなヒップホップをストレートに突き詰めたファースト・アルバム「Sick Team」をリリースする。まだまだ謎多き彼らが、そのファースト・インタビューで語ることとは、果たして!?

インタビュー・文:小野田 雄、写真:鳥居 洋介

このアルバムでの俺らは即興音楽に近いレコーディングで瞬発的に、写真のように一瞬を切り抜いた感じですね。(S.l.a.c.k.)

— この3人の出会いをうかがいたいんですが、まず、ISSUGIくんがBudaくんと出会ったのは?

ISSUGI:2008年ですね。俺がやってるMONJUってグループで「BLACK DE.EP」っていう作品を出したんですけど、それを聴いたBudaくんがmyspaceでコンタクトを取ってきたんです。で、Budaくんのページにアップされてるトラックを聴いたら、「なに、これ。ヤベえ!」ってことになって、「イベントやるんで、もしよかったら遊びに来てください」って返したんです。

Budamunk:それでいきなりイベントに遊びに行ったんですけど、たまたま知り合いがISSUGIくんのことを知ってたんで、速攻で紹介してもらったんですよ。で、会ったその日にいきなりフリースタイルを聞かされて、「このノリ、日本人じゃないじゃん」って(笑)。その瞬間、俺はLAのノリを思い出したんですけどね。

ISSUGI:で、そこからすぐ仲良くなって、家に遊びに行くようになったっていう。

Budamunk:逆にS.l.a.c.k.には(池袋のクラブ)BEDで、誰かに紹介されたわけじゃなく、いきなり話しかけられたんですよね。

S.l.a.c.k.:だって、周りに黒人がいるし、只者じゃないでしょ(笑)。

Budamunk:それでいきなり、「遊びましょう」って言われて(笑)。で、その何日か後に一緒に遊んだんだよね。

— (笑)さすが出会い方が面白いなぁ。じゃあ、ISSUGIくんとS.l.a.c.k.くんは?

S.l.a.c.k.:俺の場合、自分のなかに日本のヘッズ感があったんで、単純にファンだったというか、高校の時、家にMONJUのCDがあって、SEEDAくんとかBES(SWANKY SWIPE)くんとかと並べて聴いてたこともあって、自分が(最初の作品)『I’m Serious』を作った時に兄貴(編集注:実兄であるPUNPEE)とつながってたISSUGIくんに渡そうかなって。

ISSUGI:それでS.l.a.c.k.もmyspaceで連絡をくれて、イベントに遊びに来てくれたんですよね。だから、Budaくんとは別のところで同じように知り合ってたっていう。

Budamunk:それも俺とほとんど同時期に(笑)。

ISSUGI:だから、自分的にはマジでヤバい2人と知り合っちゃったなって(笑)。

Budamunk:俺は96年から10年間、ずっとLAにいたんですけど、日本のヒップホップは最初の頃のキングギドラとかソウル・スクリーム、すごい好きだったライムヘッド、ランプ・アイとかブッダ・ブランドとか、それくらいしか知らなくて。で、向こうにいる間にどんどんヒップホップにハマっていって、ビートを作り始めたのも、DJをやり始めたのもロスだし、アメリカのヒップホップを聴いて、そういうものを目指して、現地のイベントで活動してきたんです。でも、日本に帰ってきて、自分がやりたいようなヒップホップをやってる人となかなか出会えないなか、たまたま、MONJUを見つけた時、「日本でこんな感じでヒップホップをやってるやつがいるんだ」って、ホント衝撃を受けましたね。自分のなかでのヒップホップは変化球なしでストレートなもの、黄金時代と呼ばれている90年代半ばの流れから今に至るヒップホップなので、そういう自分の基礎にあるものをSick Teamでは上のレベルに持っていく感じでどんどんやっていきたいんですよ。

— そんな3人だけど、CD-Rの音源をポンと出すとか、ミックス音源をぱっとネットに上げるとか、色んな作品に参加したり、リリース量が多くて把握できないくらいのフットワークの軽さに新世代らしさがあるな、と。

S.l.a.c.k.:単純な話、金じゃないって感じですよ。自分のために作りたいから作ってるんです。

Budamunk:それをみんなに聴かせたい、自分のスタイルをみんなに知って欲しいっていうことももちろんあるし。

ISSUGI(イスギ)

仙人掌とMR.PUGとのグループ、MONJUとしてだけでなく、ソロでも「THURSDAY」「The Joint LP」という2枚のアルバムをリリースするなど、精力的に活動。S.l.a.c.k.同様、スケーターでもある。

S.l.a.c.k.(スラック)

溢れる才能に歯止めをかけることなく、非常に短いスパンで作品を生み出し続ける驚異の24歳。各方面から絶賛されるラップはもちろん、自身の作品ではトラックメイクも手がける。兄はPSGとしても行動をともにするラッパー/プロデューサー、PUNPEE。

Budamunk(ブダモンク)

Jazzy Sport所属のトラックメイカーであり、Sick Teamのビートを一手に引き受ける屋台骨的存在。96年にLAヘ渡り、アンダーグラウンドなヒップポップシーンで活動した後、06年に帰国。日本人離れした空気感を携えたトラックは、玄人筋を中心に高い評価を得ている。

ISSUGI:俺は音楽を作ってないと、マジで自分が成長出来ないと思ってて(笑)。単純にラップのスキルに関しても、作れば作るほど気づけることもあるだろうし、超渋い話になっちゃうんですけど、陶芸家が壺を焼き続けているのと同じ気分かもしれないですね(笑)。陶芸家が壺で人生を追求しちゃってるみたいに、自分にとって音楽は精神的な面まで支配してくるというか、一つのことに没頭することによって見えてくるものが絶対あると思うんですよ。

Budamunk:ただ、そこに自分のスタイルがなかったら、壺は壺でも、100円ショップで売ってる壺と変わらないというか。

S.l.a.c.k.:念のためにいっておきますけど、そういうスタイルも分からずに、「Sick Teamはビートがズレてる」とか、「音を足して、もっとゴージャスに出来るのに」って言うのはナンセンスですよ。だって、そんなのはやろうと思ったら別に出来るし、俺らはそこを目指しているわけじゃないですから。そういう意味でBudaくんのビートは最初分からないかもしれないけど、聴けば聴くほど、どんどんヤバいことになってくる可能性は大いにあるんじゃないかな。

Budamunk:そして、俺のビートに乗って、楽しんでラップしているのがSick TeamでのS.l.a.c.k.とISSUGIくんの共通点というか。

ISSUGI:今までMONJUとかソロで作品を作ってきましたけど、Sick Teamはいい意味で一番瞬発的というか、その場で書いたリリックもいっぱいあるし。

S.l.a.c.k.:ホントに時間をかけたらよくなるのか、それともプロっぽいからっていう理由で時間をかけてるだけなのかっていうことを見極めたうえで、時間をかければいいっていう概念は自分たちの中にはとっくにないというか。俺らはそういう意味で瞬発的な、写真のように一瞬を切り抜く、みたいな感じですよね。俺らの間では、ビートを聴いて、「このビートだったら、こういう内容はどうかな?」って感じで、最初のやつがヴァースを書いて、その次のやつが次のヴァースを書いていくんですけど、同じ言葉でも発音の違いで意味が変わってくる言葉ってあるじゃないですか? そういう言葉を上手く使ったりしながら、自由に発展させていくセッション感、ある意味で即興音楽に近いレコーディングでしたよね。でも、逆に時間をかけて作ったら、俺ら、どうなるんだろうな? 休憩時間が増えるとか? (笑)

— ははは。時間をかけると、テンションが続かないっていうこともあるだろうし。

S.l.a.c.k.:そういう意味で、今回は制作意欲の熱を重視していた気がしますね。だから、1曲録り終わると、みんな、ソファーでべたーっとなっちゃったりして(笑)。

Budamunk:いつも、曲をさくっと録って、後はゆっくりしてるだけだもんね。

S.l.a.c.k.:自分のなかでは、クラブへ遊びに行く時のような感じで、わくわくしながら一瞬で書くんですけど、たとえ、リリックの内容はシリアスでも楽しいんですよ。そういう意味で本気で遊んでますね。

ISSUGI:ラップに関しては、俺、やっとラップを聴けるようになってきたんですよ。今までも好きで聴いてきたんですけど、耳が肥えてきたっていうか、聞こえ方が変わってきて、聴いてもやっても楽しいんですよね。

Budamunk:ラップしなくても、ビートのノリを理解することによって、結局、ラップもビートも一緒なんですよね。要は音にハメるタイミングなんですよ。だから、ISSUGIくんとS.l.a.c.k.のビートのハメ方がどれだけスゴいことか、よく分かるし、そうやってノリでハメていくのがブラック・ミュージックだと思うし、ジャズでもソウルでも全部同じですよね。

— そして、行動力やスピード感といえば、Sick Teamの最初の作品である大震災チャリティ・シングル「逆境」を発表したのは、震災から1週間後の3月18日だったよね。

Budamunk:あの時は、地震が起きてからずっと家にこもったまま、S.l.a.c.k.たちとずっと電話で話したりしてたんですけど、「取りあえず普段やってるような感じで集まったら、気持ちもマシになるんじゃない?」ってことで集まって。まぁ、チャリティ・ソングなんだけど、自分たちの気持ちを落ち着かせるために作ったって感じですね。

こちらは震災の2日後、3月13日にアップされたS.l.a.c.k.、TAMU、PUNPEE、仙人掌による『But This is Way』。iTunes Storeの「今週のシングル」として無料配信もされた(現在は削除)。

— あの曲は、音楽と接してきた日常のなかで大震災が起こって、その日常がそのまま曲になった感じというか。

S.l.a.c.k.:そうっすね。まさに毎日音楽を作っていくなかで、その日起きたことが作品になったっていう。ただ、それ以前、俺はチャリティー・ソングみたいなことは絶対やらないって思ってたんですよ。親父がかつて自衛隊員だったこともあって、「そういう活動は責任を伴うものだぞ」って言われていたこともあったし。でも、みんなで集まって、地元が東北にある友達の話を聞いてたら、やろうって気になっていったんですよ。ただ、こういうチャリティー・ソングはお金が関係してくることでもありますけど、俺らが伝えることが出来るのは気持ち、気分だけですからね。

— それ以前に、「ネガティヴに負けるな」っていうメッセージは、過去の作品とかインタビューの場でS.l.a.c.k.くんが言ってたことでもあるし。

S.l.a.c.k.:うちの母ちゃんから「アンタ、何、混乱してるの。こういう時、どうすればいいか、自分で言ってるんだから、自分のアルバム聴きなさいよ」って言われましたからね(笑)。それで「逆境」の前に(TAMU、PUNPEE、仙人掌との)「But This is Way」をまず作ったんですけど、あの時はみんな感情を入れすぎて、「録れないんじゃないか?」って感じになりつつ、最終的には「うわ、泣きそうだよ」って感じで録ったんですよ。そこで「チャリティーはやらない」って思ってた自分が変化したことに我ながらびっくりしつつ(笑)。まぁ、でも、結局、俺らがやったことに対して、言うやつには色々言うだろうし、そこは関係なく、俺らがやるかどうかだったんですよね。

Budamunk:だけど、それは常にそうでしょ。それにチャリティー以外でも自分たちで足りてないものを送ったり、出来ることはいっぱいあると思うし。

ISSUGI:東京にいる自分ですら、こんなに食らってるんだから、東京じゃない土地で暮らしていながら、食らってるやつは相当いるんだろうなって。だから、「俺ら、チャリティーをやります」ってことでも、あの曲で元気づけるってことでもなく、あの曲を普通に作って、それを聴くやつがいて、まぁ、それでたまたまお金が集まったら、支援にもなるっていう、そういう感覚ですよ。

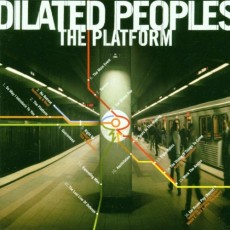

— そして、「逆境」に続いて登場する今回のアルバムは、J・ディラ実弟のイラ・J、ダイレイテッド・ピープルズのエヴィデンス、ロック・マルシアーノといった海外アーティストをフィーチャリングしていることもそうだし、日本のヒップホップとか海外のヒップホップっていう枠を超えた、大きな意味での音楽としてどこまで通用するかというテーマが聴き取れるような。

90年代後半以降のヒップホップに大きな影響を与えながら、2006年に夭折した稀代のトラックメイカー、J・ディラ。その実弟であるラッパー、イラ・Jによるファーストアルバムがこの「Yancey Boys」。トラックはすべてJ・ディラの遺作。2008年作。

S.l.a.c.k.:いい内容の歌詞も入っているとは思うんですけど、歌詞の内容だけで勝負してるわけではなく、ノリやスキルでやってる感じはアルバムを聴けば伝わるとは思うんですけどね。

Budamunk:俺からすれば、向こうにいた時とやってることは変わらないんですけど、自分は日本人だし、日本人のMCと日本語でずっとやっていきたいと思っていたので、それがいい形で仕上がったと思います。

— 海外のリスナーに伝えることがSick Teamの一番の目的ではないと思いますけど、アメリカのリスナーにはどう伝わると思う?

Budamunk:向こうのやつらには、英語じゃないと聴かれない可能性はあると思いますけど、日本語だとしてもノリの部分は絶対に伝わると思いますね。

ISSUGI:俺は日本のヒップホップの商売のこととか全然分からないんですけど、日本で自分のスタイルを追求し続けていって、そのノリのまま、ヨーロッパとかアメリカのアンダーグラウンドのシーン、まぁ、どこでもいいんですけど、そうやって広く楽しみたいんですよね。ラップも、音っていう意味では日本に限定する必要はないというか。

— 今から10年、15年前の日本では、海外で活動するなら歌詞は英語じゃなきゃいけないと言われてたんだけど、コーネリアスとかゆらゆら帝国、Borisなんかは、日本語で音楽をやりながら世界で評価されているし、もしかすると、言語的な問題は絶対条件じゃないのかもしれないし。

Budamunk:俺がLAにいた時、今回、アルバムに参加してくれたOYG、あと、Joe StylesとDJ Duelの3人でKeentokersってクルーで一緒にやってたんですけど、OYGは自分のラップに日本語を入れてくるんですよ。それでライヴをやってても、反応は良かったんですよ。“Raw”とか“Fresh”っていう意味を掛けた「Nama(生)」って曲があって、ライヴではみんな「Nama!」ってシャウトしてたんですけどね(笑)。

— 同じ曲のなかで、そういう海外のMCと自分のラップが並んでる感じは自分たちとしては?

S.l.a.c.k.:まさに初体験ですよね。俺らと比べて聴いてみても面白いと思うし、俺らに足りない部分もあるかもしれないけど、それは俺ら自身が学ぶべきことだし(笑)、やってて「格好いいじゃん」と思いつつ、まだまだ頑張れるなって。

Budamunk:でも、ノリはつかんだでしょ?。

S.l.a.c.k.:そう。だから、ここから、もっとスキルとセンスを上げていくって感じで。

Budamunk:ノリでハメていくスタイルが日本ではあまりなかったから、それを今、ISSUGIくんとS.l.a.c.k.が作っていってる、まだ、その途中経過だと思うんですけどね。

S.l.a.c.k.:そこに、さらに韻とかダブル・ミーニング、あと内容なんかも全部考えているので、そういう俺の意図の全てをいきなり理解するのは難しいかもしれないな(笑)。だから、みんなにはリリックを分解してみたり、がっつり掘って欲しいと思いますね。

— でも、ソロ同様、CDに歌詞は付けないわけでしょ?

S.l.a.c.k.:付けないです。真似されないように商売道具は教えませんよ(笑)。

ISSUGI:付いてても、俺は歌詞読まないんですよ。日本の歌だったら、聴けば歌詞はわかると思うし。日本人って読もうとしてるというか、目で音楽を聴く人が多い気がするんすよね。目で音を読むのと耳で音楽を聴くのは全然違うことだと思ってて。ラップも音だから、読んでもわからないと思うんです。俺はラップは目で読むより耳で聴いてる方が楽しいと思っているので。

— そういうノリや感覚を研ぎ澄ませているところがSick Teamらしさだ、と。

S.l.a.c.k.:まだ、始まったばかりだし、俺らの持ってるものが交差していって、どんどん面白くなっていくんじゃないかな。

Budamunk:俺もそうだし、最初会った頃からどんどんレベルが上がってきてるから。

ISSUGI:単純にそれによって、自分の音楽が楽しくなってきてるんですよね。

— そして、このアルバム完成以降も3人はさらに色々作っているという噂も聞いているんですが。

Budamunk:まぁ、ぼちぼちって感じですけどね。

ISSUGI:俺もちょこちょこ。

S.l.a.c.k.:俺は次のやつがあと1曲、2曲くらいかな。

ISSUGI:今年はまたソロ・アルバムが出したいとは思っているんですけどね。

S.l.a.c.k.:え、アルバムいくの?

ISSUGI:いく! 俺、Sick Team作ってから、ラップがようやく分かってきた気がしてるので。

Budamunk:俺もアルバム作る!

S.l.a.c.k.:おお!(笑)

— モチベーション高いなぁ(笑)

ISSUGI:自分のラップに対する向上心は常に持っていたいですからね。

S.l.a.c.k.:まぁ、でも、俺はとりあえずSick Teamがまとまったんで、いい意味で1回ゼロにして、旅でもしてきます(笑)。まぁ、行くかどうかは分かんないですけど、休んでる時期もスキルがあがるし、この次は何をやろうか考えつつ、のんびりしたいですね。

Sick Team album teaser by jazzysport

そして先日もご紹介した、先行シングル『Street Warz』のPV。300枚のみリリースされた12インチ・シングルは各地で即完売とのこと。