Photo:Shimpei Hanawa | Interview&Text : Yu Onoda | Edit:Keita Miki

※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)

「ハードコアの歴史に敬意を払うためには自分にのめり込まなきゃいけないと思ったんですよね」

— カベヤさんは名古屋出身ということですが、京都を拠点にするodd eyesでの活動はどのように始まったんですか?

カベヤシュウト:もともと名古屋にいた頃から(関西のサイケデリックバンド、LABCRYの)村上ゴンゾさんと遊んでもらってたり、名古屋にNICE VIEWというハードコアのバンドがいて……。

— NICE VIEWというのは、Gofishのテライショウタさんがギター/ヴォーカルを務めているバンドですね。

カベヤシュウト:そう。僕はNICE VIEWがすごい好きで、生まれて初めて行ったライヴもNICE VIEWとあぶらだこの対バンだったりするんですけど、当時、中学生だったこともあって、そういう場に通ってたら、同じく地元のハードコアバンド、THE ACT WE ACTの人とか、色んな人から声を掛けられるようになって。そんななか、京都のバンドが名古屋に来るときに一緒について来てたodd eyesのギタリストである岡村くんと意気投合して。そして、大学進学で京都に出てきてから活動を始めたんです。

— odd eyesはカベヤさん以外、みんな京都の人なんですか?

カベヤシュウト:いや、違います。しかも、メンバーの入れ替わりも激しくて、僕が京都に行く1年前に始まったodd eyesは、色々あって岡村くん以外のメンバーが抜けて、僕はその後から加わったので、オリジナル・メンバーではないんですよ。

— メンバーの入れ替わりの激しさがハードコアらしいというかなんというか。今は4人組ですけど、2012年にファースト・アルバム『thinking ongaku union local 075』をリリースした時には確か6人組バンドでしたよね?

カベヤシュウト:そうですね。あのアルバムの後、僕と岡村くん、それから当時、2人いたドラムのうちの1人を除いて、みんな辞めて、さらに今回のアルバムは新加入したベーシストが弾いています。自分はずっと同じメンバーで活動しているバンドに憧れているんですけど、そうはならなかったという(笑)。

odd eyes 『thinking ongaku union local 075』

2012年にLess Than TVよりリリースされたファーストアルバム。ツイン・ヴォーカルにして、曲によって2人のドラマーが入れ替わる今とは異なるエキセントリックな体制で暴走する様が記録されている。

— そして、カベヤさん自身は名古屋時代から早熟な少年として、地元の音楽シーンに出入りしていた、と。

カベヤシュウト:そうですね。名古屋はフリージャズだったり、即興のライヴが盛んで、そこに出ていたゴンゾさんに誘われて、安いシンセで音を出したり、音楽体験としては今以上に濃かったかもしれませんね。当時、ゴンゾさんがやってたマルオトってバンドがあって、ざっくり言うとクラウトロックとミニマルをやっていたんですけど、そのメンバーの人からデヴィッド・チューダーとかAMMのような現代音楽のCD-Rをもらったり、ハードコアを聴きながら、現代音楽や電子音楽にどっぷりでした。当時を振り返ると、僕がそうした音楽にハマったのは、RAW LIFE以降だったんですけど、周りにいる年上の人たちはハードコアをやりながら、ダンスミュージックだったり、色んな音楽に詳しかったので、何でも聴いたほうがいいという価値観はその頃すり込まれた気がします。

— 例えば、テライさんにしても、ハードコアのNICE VIEWをやりながら、GoFishはアコースティックの歌モノだったりしますしね。

カベヤシュウト:そういう音楽の在り方にはすごい影響を受けましたね。当時は自主制作のミックスCDが沢山出ていて、バンドでのライヴはまだ観たことがなかったんですけど、STARRBURSTさんやBUSHMINDさんをはじめとするSEMINISHUKEI周りやCE$さんのミックスCDをよく聴いていて、ジャンルに関係なく、いい音楽を掘るのが格好いいなと思ってました。

— そうやって色んな音楽に触れながら、odd eyesでの活動を続けてきて、2015年に出した前作の7インチシングル『A love supreme for our brilliant town』は“街”がテーマでしたよね。カベヤさん自身は名古屋からやって来たストレンジャーとして、今、京都で暮らしているわけですけど……。

カベヤシュウト:それでいうと、名古屋も中学の途中からで、生まれ育ちは東京なんですよ。そういう意味で、自分にとってのフッドがないんですけど、だからこそ、今自分のいる場所を居心地のいい場所にしたいし、その居心地のいい場所を街やコミュニティと捉えていて、7インチを作っていた時はその意識が強かったと思います。

odd eyes 『A love supreme for our brilliant town』

名古屋のレーベル、SummerOfFanより2015年にリリースされた7インチシングル。街をテーマに、ceroの髙城晶平、VIDEOTAPEMUSIC、beipana、madeggを迎え、折衷的な音楽性が広がる彼ららしい居場所を求めた作品だ。

— 例えば、今は住んでいる街で孤立していても、遠くの場所に住んでいる人とネットで繋がって、それもまたコミュニティだったりするわけで、現代のコミュニティの在り方は複雑だったりはしますよね。

カベヤシュウト:例えば、tofubeatsさんとかokadadaさんとか、僕のちょっと上の人たちがそれを実践してきて、その感覚が好きだったし、だからこそ、それと同じことをしてもしょうがないなと思ったし、自分なりに居心地のいい場所を作れないかなと考えていますね。

— カベヤくんが考える自由な空気、個性がクロスオーバーする感覚は、前作の7インチ・シングルでceroの高城くん、VIDEOTAPEMUSIC、beipana、madeggをフィーチャーしながら、意識的に実践していましたよね。

カベヤシュウト:そうですね。ああいうクロスオーバーは、ハードコアパンクの歴史において、自分が好きな部分であるし、例えば、Tortoiseもシカゴのハードコアシーン出身だったりするように、全く新しいことではないし、先人たちが積み重ねてきた地層に自分の層を重ねてみたいなって。ハードコアはすごい自由な音楽だと思うんですけど、その一方で歴史が大事にされている音楽でもあるので、新しいことをやるうえでは、歴史の検証が前提になっていて、僕はそこがハードコアの格好いいところだと思っているんですよ。

— 個人的にodd eyesの音楽性は、1980年代中期のポスト・ハードコアのスタンスに近いものがあるように思いました。

カベヤシュウト:そうですね。オランダに30年以上活動を続けているThe Exというバンドがいて。アメリカのゴスペルとかを再発しているポートランドのミシシッピ・レコードからエチオピアのサックス奏者、ゲタチュウ・メクリアとの共作アルバムをリリースしたり、活動時期によって音楽性が変わっていって。ポストパンクから始まって、その後、ハードコアパンクになっていくバンドなんですけど、その影響は少なからずあって、Fugaziのドキュメンタリー映画『Instrument』の監督であるジェム・コーエンがThe Exのニューヨークでのライヴを撮った『Building a Broken Mousetrap』がすごい好きだったりします。

The Ex 『Tumult』

オランダ・アムステルダムで1979年に結成されたパンクバンドの初期名作と評される1983年作。ソニック・ユースやトータス、エチオピアのサックス奏者、ゲタチュウ・メクリアとの共作アルバムを発表するなど、音楽性を更新し続けているバンドのクリエイティヴな初期衝動が詰まっている。

— 今回のアルバム『SELF PORTRAIT』は、ポストパンク、ノーウェーヴの要素もありつつ、ゲストは迎えず、odd eyesが考えるハードコアの原点に立ち返ったような作品という印象を受けました。

カベヤシュウト:そうですね。今回は自分たちのなかのハードコア感を出した作品ではあるんですけど、そういう作品であるからこそゲストは迎えませんでしたし、今はもっとさらにハードコアを突き詰めたいと思っていて。というのも、前作でceroの高城さんやVIDEOTAPEMUSICさん、beipanaさん、大学の同級生であるトラックメイカーのmadeggに参加してもらったことで、自分たちの骨格を提示したくなったというか、今後、さらに広げる前に、自分たちの骨格となる作品を作るべきだなと思ったんですよね。

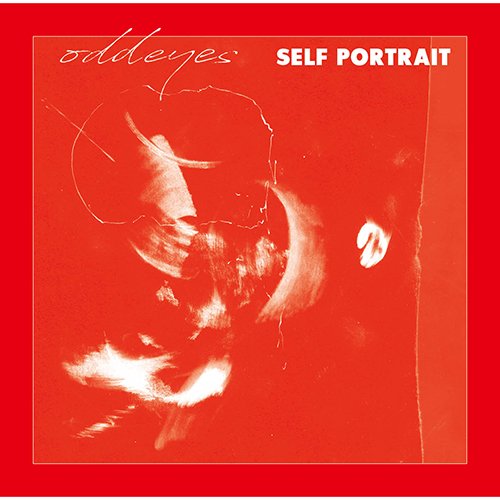

odd eyes 『SELF PORTRAIT』

KiliKiliVillaよりリリースされた3年ぶりのセカンドアルバム。前作7インチシングルから一転して、メンバーのみでバンドにとってのハードコアパンクを脇目も振らずにストレートに追求した作品。Illcit Tsuboiのミックス、マスタリングが4人のポテンシャルを見事に引き出している。

— 『SELF PORTRAIT』というアルバム・タイトルにはそういう意識が象徴されているわけですね。

カベヤシュウト:あと、『SELF PORTRAIT』というタイトルのすごく好きなアルバムがあって。ジャズ・ベーシスト、鈴木勲さんが一人で多重録音した作品なんですけど……。

— ああ。1980年に出たアルバム『自画像』。あれは最高ですよね。

カベヤシュウト:ですよね。あのアルバムも念頭にあって、それと同じタイトルをバンドのアルバム・タイトルにするのが面白いかなって(笑)。

— あのアルバムは音も一人多重録音ですし、ジャケットの絵もご本人が描かれていて、どこを取っても鈴木勲さんご自身の世界ですもんね。

カベヤシュウト:それと同じことをバンドでそのままやれるわけではないんですけど、どこを切っても自分という、あのアルバムの感覚が自分たちにフィットしたんですよね。

鈴木勲 『自画像』

日本におけるジャズの発展に寄与し、近年はDJ KENSEIやKILLER-BONGともコラボーレションを行っている今年85歳の伝説的ベーシストによる1980年の名作。多重録音した全ての(歌を含む)楽器演奏からジャケットの自画像、ライナーノーツまで、全てを自身が手がけた鈴木勲のインナーワールドが凝縮されている。

— サウンド面ではメンバー4人でシンプルにodd eyesにとってのハードコアを極めつつ、バンドの持つ多様な音楽性はミックス、マスタリングを手がけたIllcit Tsuboiさんに託したところが大いにあるのかな、と。

カベヤシュウト:まさにその通りで、今回、いわゆるハードコアの塊になった音像ではなく、音が分離しているんですけど、それはTsuboiさんの手がけた作品を聴いて分かっていたことであって、僕らの意図するところでもあり、odd eyesのもつ多様性をサウンドに反映させられるのもTsuboiさんしか考えられなかったんです。

— アルバムは最初の一音からして、分離した音がガーンって耳に飛び込んできますもんね。

カベヤシュウト:はははは。そうそう、最初にそういうカマしを入れてくるのもTsuboiさんならではのやり口ですよね。あと、このアルバムをTsuboiさんにお願いしたことで、音の分離もそうですし、空間が整理されて、一音一音の距離が耳にぐっと近づいたのに驚かされました。

— 個人的にはカベヤさんのヴォーカルが入ってない2曲のインストもヴォーカル曲と違った濃厚さを感じましたね。

カベヤシュウト:ヴォーカルが入ってないので、自分は何もしてないんですけど、その2曲には力を入れたので、そう言ってもらえてうれしいです。

— そうしたトライアルを重ねながら、odd eyesらしさをどう追求するのか。このアルバムでは客観的な視点を捨てて、徹底的に主観を推し進めていますよね。

カベヤシュウト:そうですね。迷うことなく、客観的な視点を捨てて、どれだけ自分たちにのめり込むかというのが作品のテーマとしてあって。歴史というのは俯瞰しようとすると外から見る視点になってしまうので、個人史の集合体である歴史に連なろうと思ったら、個人史そのものになるしかないし、ハードコアの歴史に敬意を払うためには自分にのめり込まなきゃいけないと思ったんですよね。そして、自分にのめり込んで、自己を消失した瞬間にこそ、一番自分が現れるというか、僕はそういう瞬間が好きだし、すごいDJも徹底的に自己に没入出来る人が多い気がします。

— 自己に没入しながら、今回は前作にはない怒りの感情が増幅されています。

カベヤシュウト:自分が大学に入った年でもある2011年の東日本大震災から7年が経って、震災以降、自分のなかで持続している感情を拾った感じなんですよ。だから、このアルバムが個人史であるというのもそういうことであって、歌っているのは、今の瞬間的な気持ちというより、バンドを始めてから今に至るまでの感情の個人史でもあるんです。

— 個人史と言えば、カベヤさんはAlfred Beach SandalやHomecomingsのミュージックビデオを撮ったり、whatman名義で頻繁にDJもされていますけど、そうした活動はバンドにどう還元されていると思いますか。

カベヤシュウト:それは僕がSTRUGGLE FOR PRIDEの今里さんやBUSHMINDさん、小西康陽さんだったり、先人たちの視野の広さにしびれて来たので、自分が格好いいなと思った人たちの真似をし続けているだけというか(笑)。DJを始めたのも高校生の時に2 Much CrewのPOEMさんが出したミックスCD『Kill The Hippies』を聴いて、こんな感じでいいんだ!?って思ったのがきっかけなんですよ。僕、楽器が一切できないんですけど、“楽器が出来なくても、バンドは出来る”というのは嘘だと思ってて。そんな時にPOEMさんのミックスCDを聴いて、“マジで何も出来なくてもDJやっていいんだ”って思わせてくれたという意味でPOEMさんと2 Much Crewには影響を受けましたね。

— では、最後に今回制作をお願いしたwhatman名義のDJミックスについて一言。

カベヤシュウト:アンチ・ニューエイジを念頭に最近好きな感じで作りました。フワついてるけどジャンクみたいなイメージです。是非聞いて下さい!