メロディックなタッチを特徴として、その時々でハウス、テクノ、バレアリック、エレクトロニカと、枠に収まりきらないオルナタティヴなエレクトロニック・ミュージックを展開するDJとプロダクション。その基点となるGonnoの音楽哲学とはいかなるものなのか? インタビューと100分を超えるライヴ・ミックスを通じて、その謎に迫った。

※ミックス音源はこちら!(ストリーミングのみ)

どこかのジャンルの仲間に入りたいという気持ちが薄いというか、帰属意識がないんでしょうね。だから、例えば、「テクノDJのGonnoさんです」とか「ハウスDJのGonnoさんです」って紹介されるのがすごいイヤなんですよ。

— Gonnoくんはもともとバンドをやっていたそうですね。

Gonno:そう、中学の時に家でニルヴァーナをギターで弾いたり、高校生の時にコピー・バンドをやってたんです。当時、マッチョなものを受け付けなかった自分にとって、ニルヴァーナのようなグランジ、オルタナティヴ、ストーン・ローゼズにマイ・ブラッディ・バレンタイン、プライマル・スクリームのようなUKロックもそうですけど、隣のお兄ちゃんがバンドやってるみたいな、そういう感じがよかったんです。でも、ハスカー・ドゥ(ミネアポリス出身の名ハードコア・パンク・バンド)の写真を初めて見た時はかなりショックを受けましたね。デブでハゲ、しかも、アロハシャツを着てるっていう(笑)。

— ははは。そういうドレスダウンしたスタイルがオルタナティヴな時代でしたからね。でも、そこからダンス・ミュージックに向かったのは何がきっかけだったんですか?

Gonno『My Existence』(2005年)

故Salmon主宰のレーベル、W.C. RecordingsよりリリースされたGonnoのファースト・アルバム。1ヶ月で製作されたという全22曲はハウス、テクノ、アンビエント、エレクトロニカと、彼の奔放な音楽世界が広がっている。

Gonno:当時、ライヴハウスに友達を集めて、演奏が終わると拍手、みたいな、そういうお約束なバンド環境がつまらなくなってしまって。そんな時に出てから2年経っていたプライマル・スクリームの『SCREAMADELICA』を聴いたり、テレビやラジオでかかっていたハウス……当時はC+Cミュージック・ファクトリーとかクリスタル・ウォーターズがヒットしてたし、マドンナやプリンスもハウスをやった作品を出してたじゃないですか。そういうものを聴いているうちに、ダンス・ミュージックに興味が出てきたので、高校の友達にクラブへ連れていってもらったんです。そうしたら、DJは誰がやってるかは分からなかったんですけど、曲はノンストップでかかってるし、お約束事がなく、出で立ちからして変な人が多かったじゃないですか。ターバンを巻いてる人とか電光掲示板が胸に付いてたり、ホイッスルを吹いていたり(笑)。そうやって、みんな自由に楽しんでいて、かつ一体的となる空間が衝撃的だった。価値観が180度変わる体験だったので、最初は拒絶感もあったんですけど、その衝撃的な体験が忘れられなかったんでしょうね。

— そして、クラブ・ミュージックとそこにまつわるカルチャーに魅せられていったと。

Gonno:そうですね。そして、高校時代にDJを始めるんですけど、同級生の友達が師匠についてGOLDでDJしてるようなやつだったんで、そいつの影響を受けたんです。だから、その入口はNYハウスだったんですけど、当時はディープハウスとハードハウスが混合した時代、その頃、ちょうどEMMAさんがGOLDでプレイしていたんですけど、デヴィッド・モラレスとか富家哲さんのデフ・ミックス・プロダクションに象徴される、すごいディープなベクトルでもなく、すごいハードでもない、あの絶妙なサウンドが好きになって。でも、当時、テクノはダメだったんですよ。音より何より、蛍光色の服だったり、厚底の靴だったり、あのテクノ特有のファッションが全く受け付けなくて(笑)。いま振り返ると、ファッションとしての音楽に抵抗があったというか、まぁ、グランジも後にファッションになっちゃいましたけど、もともとはデブでハゲでアロハシャツの世界が好きだった人間なので(笑)、そういう意味で特定のファッション・スタイルがなかったハウス・ミュージックがよかったんですよ。

— Gonnoくんのルーツには、ハードハウス前夜のNYハウスがあったんですね。

Gonno:そうなんですが、当時のハウスは自分にとって本物志向すぎたというか、「これって、ニューヨークっぽくないよね」とか、そういう部分に様式的なものを感じて、その一方でテクノが好きになるんです。それがちょうど2000年くらいかな。当時はファッションとしてのテクノが一段落して、例えば、PLAYHOUSEってレーベルはテクノの人もハウスの人も聴ける作品をリリースしていたし、アクフェンやキット・クレイトン、スーテックなんかが出てきたり、エレクトロニカも盛り上がっていた時代ですよね。自分は文化も歴史もないけど、新しいことをやろうとしている、そういったシーンの気運に魅力を感じたんですよ。

— そして、楽曲制作は故Salmon氏のレーベル、W.C. Recordingsから2004年に出たコンピレーション『W.C. Police』収録の「Sandinista!」が初めての作品になるんですよね?

Gonno『Acdise#2』(2011年)

ローラン・ガルニエに渡したCD-Rが巡り巡って、DJハーヴィーのプロジェクト、ロクスソルスを世に送り出したウルグアイの謎めいたレーベル、Internatinal Feelから世界中のダンスフロアへ。ディープブルーのサウンドスケープをメロウかつメロディックなシンセサイザーと高揚感を生み出すアシッド・シーケンスが切り開いていくタイトル・トラックは彼の名を一躍世界に知らしめることに。

Gonno:はい。楽曲制作に関しては、実はDJを始める前にやっていたことがあって。自分には兄貴がいるんですけど、Macとレイ・ハラカミさんが使っていたVisionというソフトとSC-88というローランドのシンセを持っていて。ある日、突然、「これ、いらないから使っていいよ」って言われて、そこから自分で打ち込みを始めるようになったんです。まぁ、出来に関してはヒドいもので、TMネットワークの真似をしたり、ガバみたいなトラックを作ったり(笑)。

— でも、その時代の機材やソフトは今とは比較にならないくらい制限が多かったり、扱いも難しかったんじゃないですか?

Gonno:そうですね。例えば、シャッフルのビートなんか、コンピューターですぐに出来ちゃいますけど、当時はリズムの数値を一個一個ちょっとずつ変えてなきゃいけなかったですからね。まぁ、でも、その後、DJを始めてからレコードばっかり買ってて、お金がなかったので、機材を揃えたり、音楽制作に向かうことはしばらくなかったんですけど、「DJで自分の曲をかけて盛り上がったら最高だな」ということで、2002年くらいに音楽制作を再開したら、シンセもいらず、ソフトだけで制作出来るように音楽環境が進化していたので、「これならいくらでも出来るじゃん!」って。

— そして音楽制作を再開して、2年後の2004年に最初の作品リリース。さらにその翌年の2005年以降、イギリスのRe-ActiveやPerc Trax、デトロイトのBeyond、ドイツ/東京ベースのMerkur Schallpattenと、海外リリースが続きますよね。これはどういういきさつだったんですか?

Gonno:僕はロンドンがすごい好きだったので、何度も旅行がてら色んなレーベルを回って、直接、音源を渡しに行ったんです。「何の用?」って、大分冷たい洗礼を受けたところもあったんですけど(笑)、Re-Activeが僕のトラックを気に入ってくれて、そのレーベル・ディレクターの元アシスタントがPerc Traxを始めたんですね。だから、そんな感じで話が広がっていったんです。

— 今、デモ音源はメールで送ることが多い時代じゃないですか。それでリリースが決まることももちろんあると思うんですけど、Gonnoくんのように、直接会って音源も渡すのも有効なのかもしれませんね。

Gonno:俺、会わないでリリースが決まったことはほとんどないんですよ。「Acdise#2」をリリースしたInternational Feelの人とは会ったことがないんですけど、その音源は直接会って音源を手渡ししたローラン・ガルニエがラジオでプレイしてくれたことが契約のきっかけになりましたしね。

— そんななか、2005年にW.C.からリリースした初めてのアルバム『My Existence』は全22曲の大作でしたよね。

Gonno:自分のDJの世界観と同じで、ハウスもテクノもあり、エレクトロニカもあり。シングルは収録曲に限りがあるので、アルバムという枠で表現してみたかったんでしょうね。でも、あのアルバムは1ヶ月くらいで作ったんですよ。その間、意欲が湧かない時はマラソンしたり、自分にムチ打ったりして(笑)。

— Gonnoくんの作品を聴くと、繊細なエレクトロニカの要素やメロディックなもの、テクノとハウスが共存していたり、色んな要素が混在してますよね。

Gonno「The Noughties」(2013年)

世界中のダンス・ミュージック・マニアから熱い視線が注がれているNYのラジオ局、WNYU FMの人気ウィークリー・プログラム、Beats In Space。そのレーベル第9弾として、リリースされた本作はアシッディなシャッフル・リズムに高みへと誘われる「Are You Asleep」を含む、ベクトルの異なるキラーな3曲を収録。Gonnoのオルタナティヴな才能が遺憾なく発揮されている。なお、アートワークはP.A.M.のミーシャ・ホレンバックが担当。

Gonno:どこかのジャンルの仲間に入りたいという気持ちが薄いというか、帰属意識がないんでしょうね。だから、例えば、「テクノDJのGonnoさんです」とか「ハウスDJのGonnoさんです」って紹介されるのがすごいイヤなんですよ。

— ジャンル云々ではなく、いいDJはどんな曲をかけていても、その人の世界やパーソナリティが感じられますもんね。

Gonno:そうであったらいいなというか、自分独自の音って何だろう?と思いながら、DJをやっているし、音楽を作っていますからね。

— その一方で2000年代のダンス・ミュージック・シーン、特にテクノにおいてはミニマルが全盛でしたよね。

Gonno:ミニマルも様式美になっていったじゃないですか。自分でもそういうトラックを作ってみたりもしたんですけど、自分らしくなかったですし、しっくりとは馴染めませんでしたね。そういう意味で、自分の音楽人生は常に様式美との戦いという気もします。もちろん、音楽にはトレンドがあるのは分かるんですけど、テクノがダメになろうが、ハウスがダメになろうが、そういうこととは関係なく、「自分のやりたいことはなんだろう?」という追求に一生懸命だし、自分はDJや作品を通じて、聴く人、踊る人と繋がりたいんですよ。

— 繋がるというのは?

Gonno:未来のことは分かりませんが、僕は自分個人だけで楽しむようなものは、世に出さなくてもいいんじゃないかって思いながら、作品を作ってきたというか。自分は革新性と普遍性、その両方を感じられる音楽が好きだし、

普遍的な音楽というのは、画一的であるということではなく、自分にとっては人間に語りかけるような要素がある音楽なんですね。だから、繋がるというのは、そういう音楽を通じたコミュニケーションですよね。そして、様式美的なロックが退屈でオルタナティヴな音楽を聴いたように、あるいはロックのお約束から抜け出して、ダンス・ミュージックを聴き始めたように、新しいきっかけや架け橋になれたらいいなって思いますね。

— 2011年に世界的なヒットとなった「Acdise#2」のリリース元であるInternational Feelはバレアリックなレーベルですし、そして、2013年に「The Noughties」を出したBeats In Spaceはオルナタティヴなダンス・ミュージックを扱っているレーベルですよね。どちらかといえば、テクノ寄りだったGonnoくんのそれ以前のキャリアを考えると、そうしたリリースは意外な気がしたんですよね。

Gonno:たぶん、東京で僕のDJを聴いていた人たちはみんなそう思ったでしょうね。でも、今回、話しているように、自分は帰属意識を持たずに音楽を作ってきたし、どちらのレーベルもオープン・マインドなスタンスじゃないですか。だから、自分にとってはメチャメチャ居心地がいいんですよね。

— この2枚の作品以降、Calmのリミックスをやったり、Altzのレーベル、Altzmusicaからシングルを出したり、活動の幅が広がっていますよね。

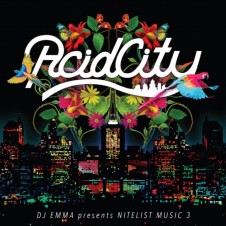

Various Artists『DJ EMMA presents NITELIST MUSIC 3: ACID CITY』(2013年)

日本を代表するハウスDJ、EMMAが未来のアシッド・ハウス・リヴァイヴァルを予見して、制作監修を務めた10年代日本発のアシッド・ハウス・コンピレーション。MALAWI ROCKSやKUNIYUKIら、第一線のクリエイターに混じって、Gonnoは音響的な仕掛けにハメこまれるスロウなアシッド・ハウス「SLOPPY ACID」を提供している。

Gonno:そうですね、あとはEMMAさん監修のアシッド・ハウスのコンピレーション(『Acid City』)に参加させてもらったり、Blacksmokerから出た大谷能生さんのリミックスとかPermanent Vacationっていうドイツのバレアリック・レーベルのリミックスもやりました。EMMAさんもCalmさんもAltzくんも自分なりの哲学があって、孤高の存在じゃないですか。だから、そういう人達との関わりが増えるのはすごく刺激を受けられて楽しいですよ。

— 今回、提供してもらったミックスは昨年9月にWOMBでのプレイを録音したものということですけど、その音源も100分という長尺のなかでGonnoくんの色んな側面が楽しめる内容になっていますよね。

Gonno:そうですね。今回のミックスの内容もそうなんですけど、テクノDJだったら、ジャーマン・テクノでかっ飛ばす、みたいなことではなく、例えば、遅いBPMからだんだん速くしていったり、自分のことばかり主張するんじゃなく、その場の会話を楽しみながら、音楽の色んな側面を楽しんでもらいたいんですよね。そう考えているので、今回のミックスも長尺のものを楽しんでもらいたいなって思ったんです。ただ、今年は、お客さんの話を聞くばかりじゃなく、もうちょっと自分のことを話したいなって。それが今年のDJの目標ですね。

— パーティといえば、先日、来日したThe Fieldのパーティで一緒になったCrystalとInner Scienceとは一緒に曲を作ろうという話になっていると聞きましたが。

Gonno:そうなんですよね。バックグラウンドは全然違いますけど、2人とも年齢的には1つ、2つ離れているくらいでほぼ同世代ですし、メロディックな部分で作る音楽にも共通点がある気がします。実はCrystalくんから1年くらい前に「一緒に曲を作ろう」ということで曲のアイディアになりそうなループをもらっていたんですよ。まぁ、その後、忙しくなってしまって、手が付けられていなかったんですけど、これを機に発展させていけたらいいですね。

— そして、目下の所、アルバム制作に打ち込んでいるそうですね。

Gonno:そう。アルバムが出したいんですよ。もう10年近く経っちゃいましたからね。シングルだと、どうしても「ダンス・トラックじゃないといけない」と思ってしまうんですけど、そこからはみ出したものを思いっきり作ってみたいなと思っていて。だから、ギターを弾いたり、試行錯誤しながら、いまアルバム用の曲を録り貯めている最中です。今年出せるように鋭意制作中なので、完成したら、是非聴いてやってください。